헨릭 빕스코브

- ‘패션과 예술, 경계를 허무는 아티스트’展을 다녀와서

정 현 진

브랜드액티베이션2팀 대리 / cristalzzang@hsad.co.kr

항상 처음은 어렵고 두렵다

2015 을미년, 처음 이 프로젝트를 기획할 때는 소박하지만, 창대한 패기가 있었다. 평소에 동경하던 예술, 특히 미술에 대해 정기적으로 글을 쓰며 거장이 이루어 놓은 성과물에 대해 티끌 같은 내 생각을 보탤수 있다는 기대감과 사명감이 충만했다. 시나브로, 2015 을미년은,

올 한 해 모든 사건 사고를 을씨년스럽게 포옹하며 늦가을의 문턱을 넘어가고, 이 글이 세상에 나올 때쯤, 언제나 그렇듯이 세상의 잘못을 새하얀 눈으로 덮어 버리며 넉살 좋은 산타 할아버지가 내년이라는 희망찬 선물 한 보따리를 선사하고 있을 것이다.

그렇게 여섯 번째 마지막 프로젝트를 앞둔 지금, 365일이라는 일관된 시간의 흐름에 비례해서 나의 주름이 얼마나 깊어졌는지가 아닌, 나의 사고가 얼마나 깊어졌는지를 한 번쯤 되묻게 된다. 과연 나는 을미년 얼마나 발전했는가?

예술은 일상에게 노크한다

그리스어 ‘ 테크네(Techne)’· 라틴어 ‘ 아르스(Ars)’·영어 ‘아트(Art)’·독일어 ‘쿤스트(Kunst)’·프랑스어 ‘아르(Art)’. 표음은 상이하나 표의는 동일한, ‘예술’이라는 어원은 동서양을 막론하고 일정한 과제를 해결해낼 수 있는 숙련된 능력 또는 활동으로서의 ‘기술’을 의미했던 말로서, 오늘날 미적(美的) 의미에서의 예술이라는 뜻과 함께 ‘수공(手工)’ 또는 ‘효용적 기술’의 의미를 포괄한 말이었다.

- 네이버 지식백과 ‘예술, art, 藝術’(두산백과) -

예술은 결코 근두운을 타고 수정 구슬을 모으기 위해 무지개 저편을 넘나드는 손오공이 아닌, 우리 집 바로 옆집에 기거하는, 장아찌 먹고 힘내는 닥터 슬럼프의 슈퍼맨, 아라레와 같다. 그래서 예술은 일상과 동떨어진 이데아의 세계가 아닌, 너와 내가 만나 발견하는 모든 일상에서 에너지를 받아 자라나는 현실 속 메타세콰이어다.

불쑥 튀어나오는 “예술이다”라는 말은 나의 잠재된 의식 속에 발현된 내 이상의 가치가 현실 속에 반영될 때 빛을 발한다. 가로수길에서 환상적인 몸매의 소유자를 내 눈으로 직접 목격했을 때뿐만이 아니라, 프리미어 12 준결승 한일전에서 나온 드라마 같은 역전승 또한 ‘예술이다’의 좋은 예가 아닐까? 심리적 쾌감의 만족도는 무엇이 더 클지는 개인의 취향 차이겠지만, ‘예술이다’의 본래 뜻에서 이 두 가지 경우는 크게 차이가 없을 것이다. 예술은 이렇게 현실과 가까워지려고 노력하는데, 우리는 사실 예술과 지속해서 거리를 두려고 하는 경향이 있다. 때로는 루브르 박물관의 번잡스러움보다 경복궁 옆 조그만 미술관의 고요함이 나를 압도할 때가 있다. 이런 것 또한 일상생활의 ‘예술이다’.

그렇게 예술은 일상에게 연신 노크하고 있으니, 나의 티끌 프로젝트가 예술의 마음을 조금이라도 달래주는 가교 역할을 하면 더할 나위 없겠다.

마음이 놓인다

이런 담대한 포부를 잠시 뒤로 하고, 마감시간에 쫓겨 대림미술관으로 발길을 옮겼을 때, 그곳에는 예술과 일상의 경계가 아닌, 패션과 예술의 경계에서 기술과 예술을 논하던 작가가 있었다. “잘 모르는 세계에 스스로를 던져 놓는 것을 즐기며, 그 속에서 즉흥적으로 배우고 새롭게 적응해 나가는 것을 좋아한다”고 일갈하며 번뜩이는 아이디어와 획기적 표현력으로 대중을 사로잡는 패션 디자이너이자 아티스트인 덴마크 출신의 헨릭 빕스코브(Henrik Vibskov). 그는 사진·설치·영상·퍼포먼스 등의 순수예술 작업부터 그래픽 디자인·세트 디자인까지 다방면에서 창작활동을 진행하고 있다. 패션을 넘어 그 이상의 새로운 세계를 실현하고자 다양한 오브제를 활용해 대중과 소통하려 하는 그의 작품들은 옷·인체미·상상력이 조화를 이루어 ‘이것이 예술이다’를 실현하고 있다. 특히 파격적인 퍼포먼스로 가장 큰 주목을 받은 그의 대표 컬렉션에서 사용된 가슴 오브제들은 내가 가장 좋아하는 전시 작품이기도 하다. 르네상스 시대의 전체적인 균형미를 배척하는 현대 미술에서 인간 신체의 부분 중 내가 가장 아름답다고 생각하는 가슴을 파편화된 주체로 여기며 패션쇼와 연합한다는 아이디어는 가히 획기적이다 못해 혁명적이다. 대림미술관은 4층으로 구성돼 있지만 30분이면 전체를 둘러볼 수 있는 매우 작고 소박한 공간이다. 그러나 이 공간 한 층에 여성의 가슴과 남성의 성기를 형상화한 예술품이 가득 채워져 있는 것을 보고 있노라면 압도적이고 기괴스럽다. 하지만 유머러스하다는 느낌이 나를 사로잡는다. 그렇기에 어느 순간 나도 모르게 시나브로 자연스럽게 사진을 찍으며 예술과 동화되는 신기한 체험을 할 수 있다. 지금 시대에서 패션과 예술은 일맥상통한 점이 많지만, 불과 500년 전만 해도 패션과 예술은 완전히 별개의 카테고리였다. 옷과 멋은 왕과 귀족의 권리였고, 이것은 예술의 멋으로 승화되기에는 인식의 괴리가 컸다. 하지만 산업혁명 후 대량생산의 은혜가 일반 대중에게까지 미치면서 예술은 현실이 됐다. 앤디 워홀의 ‘마돈나’·‘캠벨수프’를 비롯해 백남준의 비디오 아트까지 대량생산 대량소비의 혜택은 예술에까지 영향을 미치면서 이제는 패션마저도 예술을 구현하는 하나의 창이 됐다. 헨릭 빕스코브는 “나는 주어진 환경과 조건에 대해 너무 많이 생각하지 않는다. 필요한 ‘창의성’을 미리 설정하거나 ‘공식’을 세우지도 않는다”고 이야기했다. 이젠 예술이라는, 이 어렵고 다가가기 힘든 도도한 실체를 특정 공간 특정 시간 속에 한정시키지 않고 ‘내 마음대로’ 대중과 소통할 수 있는 창구를 누구나 구성할 수 있다는 데 큰 의미가 있다.

내 일상 자체가 예술이 될 수 있는 세상을 살고 있으니 스포츠도 예술이고, 걸어 다니는 환상적인 몸매도 예술이고, 너무 매워 혀가 얼어버린 엽기 떡볶이도 예술이 된다. 대중화된 예술은 경계를 지워버린다. 경계가 없는 시대에 살고 있으니, 나도 예술가가 될 수 있다. 이것이 난 정말 마음에 든다. 이 시대에 속해 있어서 마음이 놓인다.

예술이다!

시대가 하수상하고 팍팍한 요즘이다. 을씨년스러웠던 을미년은 차가운 바다에서부터 냉정한 철책까지 기운을 관통한다. 그럼에도 불구하고 새로운 예술이 경계를 허무는, 훌륭한 예술가 등을 통해 패션이든 TV든 액자든 새로운 소통 수단을 통해 시대상을 반영할 수 있다는 희망이 생긴다. 그 희망이 특정한 누군가가 아닌, 이웃집 찰스가 주인공이 될 수 있다는 사실이 그래도 반갑다. 어찌할 수 없었던 일상에 대한 아쉬움과 분노는 해지하고, 내년 병신년에는 또 다른 티끌 프로젝트를 스스로 정하고 새로운 희망이 솟아나길, 나라는 인간부터 기도해 본다.

경계를 허물고 다양한 소통이 가능한 일상, 누구나 예술가가 될 수 있는 세상, 이곳이 바로 르네상스이자 축복이 되는 시대의 발판이 되지 않을까? 처음은 두렵고 어렵지만, 끝맺음은 따뜻하고 웃음이 가득하길 바란다. 정말 ‘나’라는 소시민이 라라라 즐겁게 웃음 짓는 시대, 그런 세상이 되길 진심으로 바란다. 사랑합니다.

'Archive > Webzine 2015' 카테고리의 다른 글

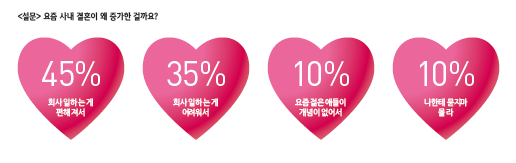

| 2015/11-12 : 사내 연애 근절을 위한 대책 마련(?)을 촉구합니다 (0) | 2016.01.13 |

|---|---|

| 2015/11-12 : 여행자의 길, 창을 순례하다 (0) | 2016.01.13 |

| 2015/11-12 : Seasons Greetings (0) | 2016.01.13 |

| 2015/11-12 : 머리가 좋아지는 음식이 있다? (0) | 2016.01.13 |

| 2015/11-12 : 추억팔이, 너와 나의 연결고리 (0) | 2016.01.13 |