며칠 전, 최수진 작가의 개인전 <Fruity Buttercream> 을 보러 갔다.

갑자기 부쩍 추워진 날씨 때문에 코트의 깃을 세우고 목을 잔뜩 움츠린 채 걸었는데, 몸의 기억은 얼마나 무서운지 그 포즈 때문에 프랑스의 오랑주리 미술관에 가던 때가 아무 이유 없이 갑자기 떠올랐다.

너무 추웠던 당시의 계절과 그만큼 따뜻함을 제공했던 실내, 노곤히 잠까지 오던 상태로 한참 동안 바라보고 또 바라보고 다시 바라보았던 모네의 수련 그림. 물소리처럼 낮고 잔잔하게 울리던 소음들... 모네는 정원에 진심이었던 것 같다. 그래서 집에 연못도 들여놓고 정성껏 정원을 가꾸고 그 연못에 핀 수련을 반복해서 그렸겠지. 예술가의 편애가 결국 자기 예술로써 그렇게 들통난다는 게 귀엽다.

전시장에 도착하자 수진 씨가 나를 기다리고 있었다. ‘늦어서 죄송해요!’ 내가 외쳤고 ‘괜찮아요!’ 하고 수진 씨가 대답했다. 그의 안내를 따라 아담하지만 탁 트인 느낌을 주는 전시장으로 들어서자 마치 누군가의 보물 상자를 우루루 벽에 쏟은 듯 어지럽고 화려한 그림이 벽에 커다랗게 걸려있었다. 바닥에는 알록달록한 천으로 만들어진 각종 문자와 이미지들이 작은 더미를 이루고 있었다.

즉각적인 즐거움을 선사하는 그가 섞은 색감을 정말 맛을 보듯이 즐기며 잠시 시간을 보내다 마음을 가다듬고 왼쪽에 있는 그림부터 다시 찬찬히 들여다보기로 했다. 거미줄에 무언가가 잔뜩 걸려있는 그림. 가까이 다가가보니 걸려있는 것은 색의 이름들이었다.

우리 집 근처에 거미줄이 되게 많아요. 그 거미줄에 정말 다양한 것들이 붙어있거든요...

수진 씨는 자신의 그림을 더듬더듬 설명했다. 적당한 단어를 찾기 위해 말을 자주 멈추었다. 나는 그것이 무척 자연스럽고 또 지당한 모습이라고 여겨졌다. 수진 씨의 제1 언어는 바로 그 그림 자체일 것이기 때문이다. 그것을 다른 언어를 사용해 통역을 해야 하는 상황은 전문 통역가가 아니라면 당연하게도 매끄럽지 못할 것이다.

나 역시 나만의 언어로 만든 음악을 한국어로 다시 설명해야 할 때 (이것은 무엇을 노래한 것인가요? 사람들이 이 음악을 듣고 무엇을 느껴 주기를 바라나요?) 예외 없이 머뭇거린다. 그러다 조금씩 말이 유창해지고 뻔뻔해져서 마침내 누가 질문하든 답변들이 청산유수처럼 흘러나올 때, 내가 내 음악을 되려 방해하고 있는 것은 아닌지 씁쓸한 의심을 하게 된다.

마치 외국인과의 대화처럼 수진 씨의 멈춤이 반복되는 설명을 나는 기꺼워하며 들었다. 빈틈과 오해가 확실한 상황에 저항하면서 조금이라도 이해해 보려는 노력의 현장을 나는 너무나 사랑하니까 말이다. 그러다 수진 씨가 이런 말을 했다.

그림을 그리는 일은 결국 혼자 해야 해서 별 수없이 외로워지곤 한다고. 그래서 좋아하는 것들을 하나하나 이렇게 그림으로 불러들이게 되고, 그것들이 나를 덜 외롭게 만들어준다고.

그 말을 듣고 나는 그림에 아주 가까이 다가가 커다란 그림 속을 찬찬히 뜯어보기 시작했다.

거미와 개미, 여자들과 태양, 체리와 버섯, 물감, 배와 쥐, 강아지, 뒤로 가기 버튼...... 수진 씨가 좋아하는 것들이었다. 그림의 제목은 <F-crew>였다. 좋아하는 것을 잔뜩 소환하고 기록해 ‘크루’로 만들고 자신의 언어로 자신의 외로움을 달래는 수진 씨의 작업 방식을 생각하며, 이런 식으로 작업을 하기 위해서는 ‘좋아하고 싶어하는 마음’이 많아야 하겠다고 느꼈다. 그래야 개미도 거미도, 체리와 버섯도, 모든 색의 이름도 좋아할 수 있을 테니까. 따지고 보면 모네 역시 좋아하고 싶어하는 마음이 아주 많았기 때문에 수련을 거듭해서 그릴 수 있었을 것이다. 아마도 수련은 모네의 ‘크루’였을 것이다. 갑자기 수진 씨의 태도(그리고 모네의 태도)가 무섭도록 현명하게 느껴졌다. 나도 나의 ‘크루’를 만들고 싶어졌다.

‘싶다’로 끝나는 대부분의 말에 무책임한 사람이지만 이번엔 달랐다.

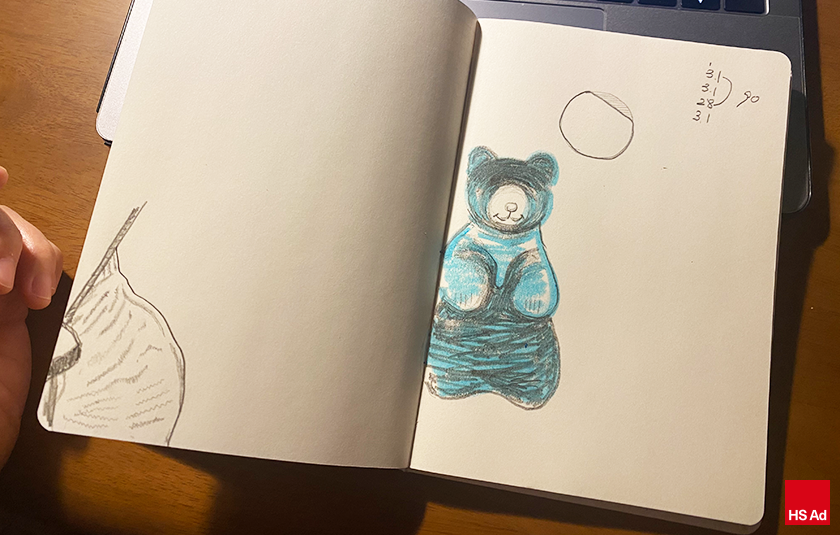

그날 밤 집에 돌아오자마자 나는 늘 들고 다니는 노트를 펼쳤다. 매일 좋아하고 싶어하는 마음을 그곳에서 단련해 보기로 다짐했다. 아름다운 것, 웃긴 것, 고마운 것을 하루 하나씩은 꼭 발견해서 그것을 그려보기로 했다. 나는 집에 돌아오면서 본 한쪽이 살짝 우그러져있던 달을 그렸다. 그것이 무척 아름다웠기 때문이다.

다음날에는 진공청소기를 돌릴 때 청소기를 무서워하는 우리 집 털 인간이 의자 뒤에 숨어있는 모습을 그렸다. 고양이의 굽은 등에 펼쳐진 줄무늬를 잘 표현해 보고 싶었건만 어째 계속 등에 오버로크를 치는 기분이었다. 또 간단한 산수 계산도 노트 한쪽에 했고(수학도 아름다운 거니까), 박문치가 내 책방에 기증한 파란 하리보 곰 조명도 그려 넣었다. 열심히 음영을 넣어봤지만 그럴수록 귀여운 곰이 무서워지는 일이 일어났다.

매달 한 장씩 노트를 채워보려고 한다. 나는 어떤 ‘크루’와 함께 하게 될지, 또 어떤 ‘크루’를 반복해 그리게 될지, 그리고 나의 외로움은 이들에게 어떤 도움을 얻게 될지 궁금한 게 꼬치꼬치 많다. 궁금한 게 많아지는 것은 좋아하고 싶어하는 마음의 대표적인 현상이 아닐까?

내일이 기다려지는 기분을 정말 오랜만에 느낀다.

'트렌드' 카테고리의 다른 글

| 거세지는 NFT 열풍! 업계가 주목하고 있는 NFT에 대한 모든 것 (0) | 2021.12.15 |

|---|---|

| 2021연말, 위로와 희망을 전하는 올해의 광고음악 플레이리스트 (0) | 2021.12.07 |

| 오늘부터 갓생 산다! MZ세대가 ‘리추얼 라이프’를 실천하는 이유 (0) | 2021.11.19 |

| #광고인 life-log: 공덕동 광고인의 식후 커피 시간 – 회사 근처 카페 추천 2탄 (0) | 2021.11.17 |

| OLED inspires Arts, LG OLED ART #2 SELF-LIT GALLERYㅣLŪX (0) | 2021.11.16 |